長庚紀念醫院宣布整合「臨床代謝體學核心實驗室」與「臨床蛋白質體核心實驗室」,打造亞洲少見的「雙核心研究平台」。新平台將導入人工智慧(AI)技術,結合高維度生物資料與臨床資訊,進行疾病分類、風險預測與個人化治療模型建構,為精準醫療與智慧醫療提供強力後盾。

林口長庚醫院臨床代謝體學暨蛋白質體核心實驗室主任邱志勇醫師九日表示,蛋白質是生物體中執行細胞功能的關鍵分子,透過全蛋白質體圖譜分析疾病相關蛋白變化,可深入探索疾病機制並發掘生物標記,進而應用於分子檢測、新藥開發與精準治療。

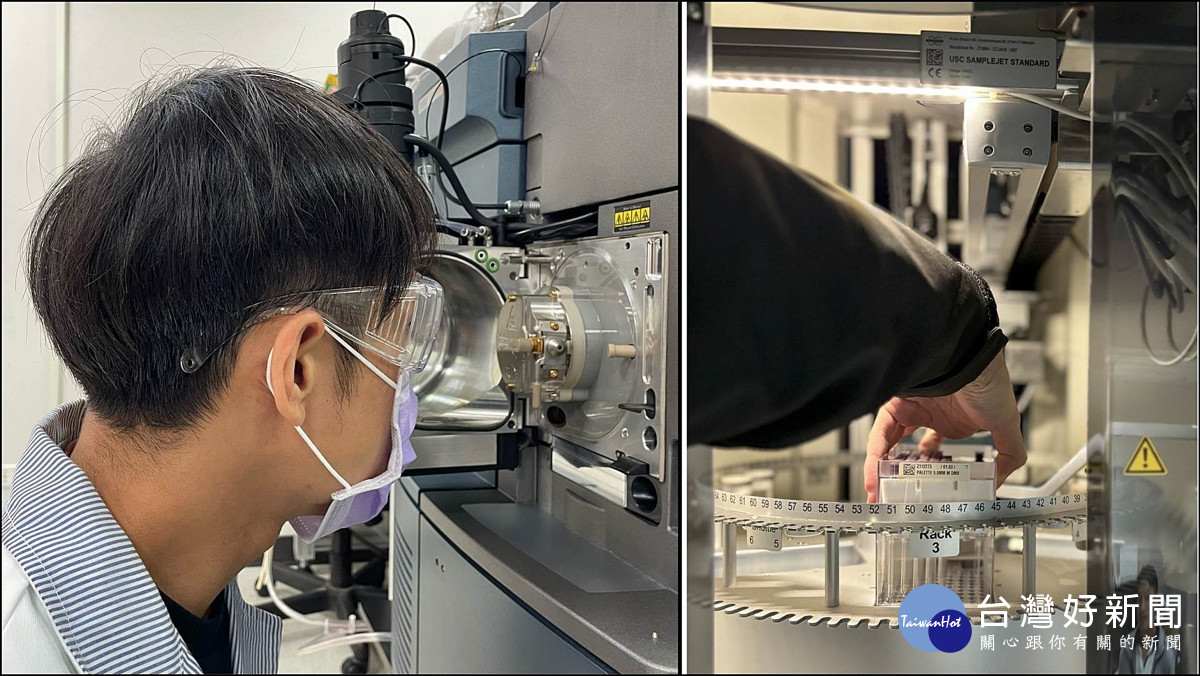

(左)實驗室研究技術師正專注地檢視質譜儀的進樣錐,此處是樣本進入質譜儀儀器進行分析的重要起點。(右)實驗室研究技術師正進行核磁共振儀自動進樣器內部檢體實驗操作(長庚醫院提供)

長庚醫院臨床蛋白質體核心實驗室自2004年設立以來,持續精進技術,自2015年起導入高解析質譜儀,發展高靈敏、高準確度的蛋白質定性與定量分析能力。此平台可支援DIA、TMT定量、磷酸化蛋白體等多種研究模式,協助癌症、免疫疾病、神經退化與代謝疾病的關鍵蛋白探索與臨床應用研究,成為台灣蛋白質體學的重要研發基地。

長庚臨床代謝體學核心實驗室整合代謝體學研究與臨床需求,是利用高磁場核磁共振與動態核極化創新建立,涵蓋幼兒至老年族群的代謝資料庫,推動代謝相關疾病的研究與精準診療。

邱志勇醫師指出,此實驗室於2019年率先引進動態核極化儀(DNP),可利用微波激發碳13丙酮酸實現10萬倍訊號增強,再結合MRI進行無輻射、無顯影劑的即時代謝影像掃描。2021年首先完成亞洲「超極化碳13磁振造影」,臨床應用於子宮頸癌患者,並於2023年榮獲國家新創獎肯定。

此外,實驗室也引進Bruker Avance HD III 600 MHz核磁共振儀(NMR)與SampleJet自動進樣器,提供高通量、非侵入性的代謝分析服務。研究團隊成功以NMR偵測糞便短鏈脂肪酸(如乙酸、丙酸、丁酸),作為腸道菌群與免疫系統功能的重要指標,用以預測兒童氣喘與過敏風險。此項技術不僅準確度高,且可減少抽血帶來的不適,亦榮獲2024年國家新創獎。

邱志勇醫師強調,長庚紀念醫院深耕轉譯醫學與精準醫療多年,兩大核心實驗室不僅技術持續升級,也在近年多次榮獲國家新創獎,展現長庚在創新醫學領域的深厚實力與國際競爭力。

未來,雙核心研究平台將建構完整的「系統生物學研究鏈」,推動跨領域整合,成為亞洲精準醫療與創新研發的重要基地。同時,長庚也將持續強化教育訓練與研究能量,透過雙核心研究平台的技術融合與資源共享,邁向國際級研究與教育中心,為提升人類健康貢獻新力量。