張媽媽幫4歲兒子小寶洗澡時發現他右側鼠蹊部常常鼓起一塊,

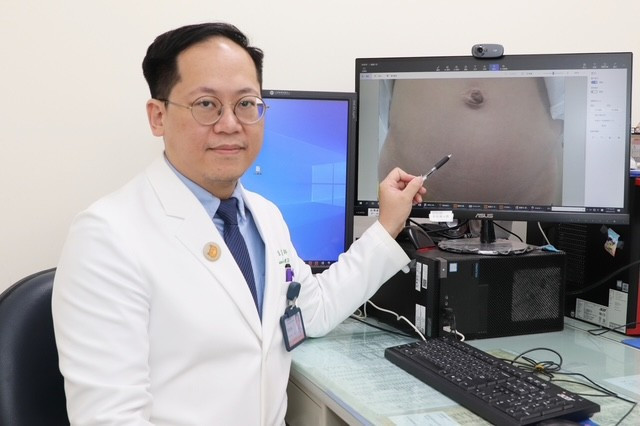

董宣杋醫師表示,如果家中寶寶的鼠蹊部陰囊鼓起一塊,

董宣杋醫師指出,傳統疝氣手術大多是切開鼠蹊部,

董宣杋醫師說,

董宣杋醫師強調,疝氣不會自行閉合,

預防兒童疝氣加劇要注意均衡飲食,

張媽媽幫4歲兒子小寶洗澡時發現他右側鼠蹊部常常鼓起一塊,

董宣杋醫師表示,如果家中寶寶的鼠蹊部陰囊鼓起一塊,

董宣杋醫師指出,傳統疝氣手術大多是切開鼠蹊部,

董宣杋醫師說,

董宣杋醫師強調,疝氣不會自行閉合,

預防兒童疝氣加劇要注意均衡飲食,

2025-10-07 15:56

2025-10-07 15:40

2025-10-07 15:30

2025-10-06 15:15

2025-10-06 10:35

2025-10-05 16:10

2025-10-05 10:41

2025-10-04 12:07

2025-10-03 21:12

2025-10-03 12:43

2025-10-05 10:22

2025-10-06 10:27

2025-10-05 17:42

2025-10-05 10:31

2025-10-06 15:04

2025-10-05 17:44

2025-10-06 17:55

2025-10-05 12:08

2025-10-05 10:40

2025-10-05 10:34