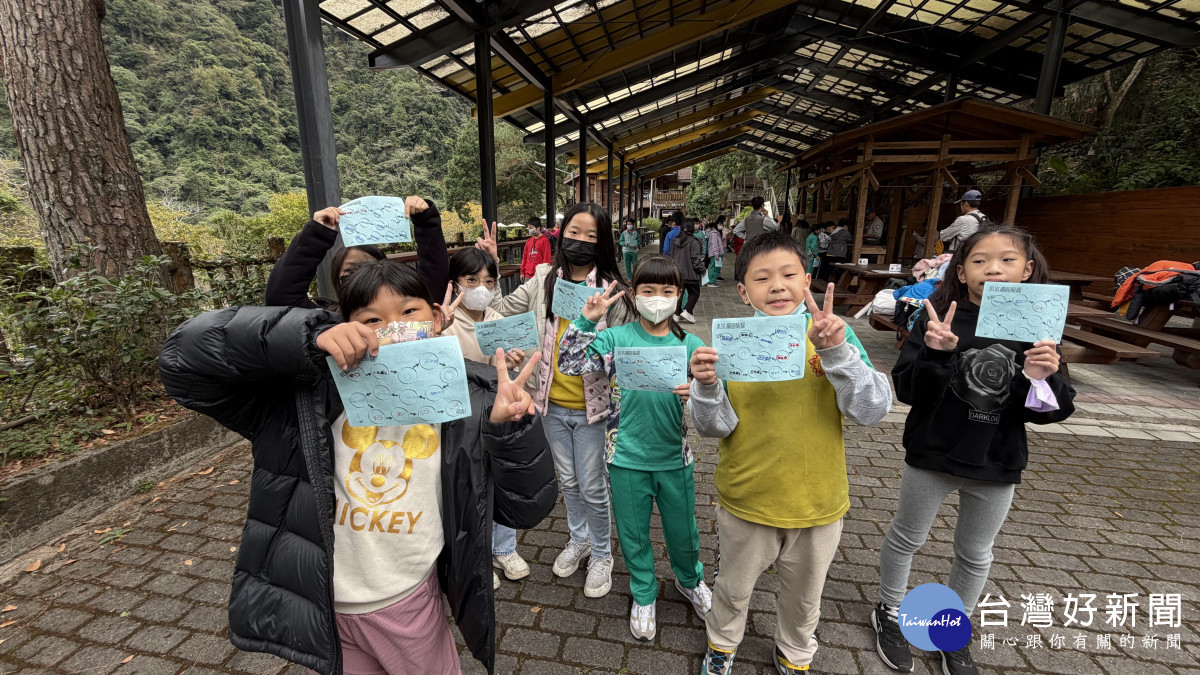

「我是小水滴,我要去旅行!」透過趣味的角色扮演遊戲,學生們化身為一顆顆小水滴,模擬在大氣、海洋、陸地與生物體之間的循環過程。在遊戲中,孩子們深刻體會到水資源在地球上流動的奇妙旅程。圖/福德國小提供

為響應教育部推動戶外教育政策,彰化縣永靖鄉福德國小,於28日由校長卓鴻賓帶領四、五年級兩班師生前往台中市和平區的「八仙山自然教育中心」,進行結合生態、綠能與永續理念的移地教學。這是福德國小首次造訪八仙山,學校特別規劃「小水滴的來電之旅」主題課程,運用八仙山豐富的森林環境與自然資源,讓孩子在真實場域中學習,深刻體會戶外教育的價值。

課程以「水資源」與「綠色能源」為主軸,並融入校內長期推動的台美生態學校精神、環境教育、食農教育及三好校園品格教育。活動從「森林我來了」暖身開始,帶領學生認識八仙山的地貌與生態。隨後進行的「小水滴的旅行」角色扮演,讓學生化身水分子,親身體驗水循環的不同階段,使抽象的自然科學概念變得具體易懂。

五年級蕭慎老師將教室延伸至大自然,帶領孩子走出社會課本,走進八仙山這座天然寶庫。她期盼能為學生打開學習的新視窗,促進對真實生活的觀察與探究,讓知識在體驗中鮮活起來。圖/福德國小提供

在「森林是水的故鄉」單元中,學生走入林間觀察森林土壤,實地了解其如何吸納並蓄存水分,是孕育萬物的重要基礎。接續的「建造大甲溪」與「水也能發電」活動,則從大甲溪流域談起,介紹地理與水文特色,並透過模型操作,學習微水力發電的運作原理,理解水資源如何轉化為再生能源。

整套課程跨越自然、生態與能源科技領域,讓學生在戶外實作中感受人與自然密不可分的關係,培養珍惜資源、尊重環境的永續態度。對參與的孩子而言,八仙山不只是山林,更是啟發觀察與思考的「無圍牆教室」。

學生們走進林間,觀察森林底層的腐植質與土壤,並透過簡易的滲透實驗,親眼見證森林土壤如何像海綿一樣吸納雨水、涵養水源,孕育森林裡的無數生命。

校長卓鴻賓表示,戶外教育是實踐「精緻教育」的重要方式,能讓學生獲得「帶著走的真實能力」。他指出,課本知識往往侷限在文字中,但當孩子親眼見到森林如何蓄水、親手操作水力發電模型時,那份震撼與啟發是教室無法取代的。他認為八仙山為跨領域教學提供了理想場域,透過在地觀察可使學生更了解自然、能源與生活的連結。他期盼孩子能從課程中培養謙卑、尊重土地的態度,成為具備永續素養的世界公民。

隨隊導師蕭佩真與陳雅君也分享,學生在活動中展現高度合作與投入,透過體驗學習更能理解水力發電與河川環境的重要性。她們表示,此次移地教學不僅讓孩子增廣見聞,也深化了對家鄉土地與環境議題的關懷,是一堂受用無窮的戶外課程。