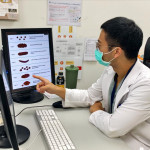

新竹臺大分院神經部陳郁欣醫師說明「傷害可塑性疼痛」的成因與治療方向。

45歲韓先生多年飽受慢性肩頸痛與偏頭痛困擾,四處求診卻始終找不到明確病因,甚至被認為是「太敏感」。經新竹臺大分院神經部陳郁欣醫師詳細評估,診斷為「傷害可塑性疼痛」(Nociplastic pain)。

陳醫師說明,慢性疼痛是一種「沒有傷口的疼痛」,其中傷害可塑性疼痛是近年在疼痛醫學領域新增的一類疼痛定義,主要用來描述沒有明顯組織或神經損傷,但神經系統對於疼痛訊號過度敏感以及放大而產生的疼痛,或是組織與神經損傷的嚴重程度與疼痛程度不成比例。代表性的疼痛有纖維肌痛症、偏頭痛、緊縮性頭痛、顳顎關節障礙、慢性肩頸痛與慢性下背痛。

陳醫師指出,這類病人常伴隨情緒障礙例如焦慮、憂鬱,疼痛型態多變,可能是刺痛、壓迫感、抽痛或難以形容的痛,疼痛程度易受時間與情緒影響,容易讓人覺得裝病。病人還可能出現疲勞、睡眠障礙、認知困難、等非疼痛症狀,並對外界刺激高度敏感,例如他人手機低音量播放也可能造成干擾。

研究顯示,女性比例高於男性,缺乏運動、肥胖,睡眠障礙都是重要風險因素,本身有心理壓力、焦慮與憂鬱以及幼年遭受不良對待也會增加罹患機率。另外,遺傳也是風險因素,推測跟體內血清素、正腎上腺素迴路,這些神經傳導物質與痛覺、情緒處理有關。

陳醫師強調,治療除了藥物,病人教育是關鍵,包括認識疾病本質、改善生活習慣,例如抗發炎飲食,以及增加活動量,有助於人體天然止痛瑪啡腦內啡的分泌;體重控制則能夠減少體內發炎;固定規律時間就寢,改善睡眠品質,並學習正確有效應對壓力跟放鬆的方式,能有效減輕疼痛強度與頻率。她提醒,若長期疼痛卻找不到明確原因,或疼痛程度與檢查結果不符,應尋求專業評估,及早確認是否為傷害可塑性疼痛,並與醫師討論適合的治療方案,幫助恢復良好的生活品質。