中華民國博物館學會今年偕同文化部、教育部、國立故宮博物院故宮、原民會、客委會還有多間博物館所共同參加第27屆國際博物館協會杜拜年會。(圖/中華民國博物館學會)

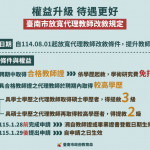

臺灣的美、臺灣的文化軟實力,要讓全世界知道!中華民國博物館學會攜手文化部、教育部、國立故宮博物院、國立歷史博物館、原住民族委員會及客家委員會,以「流動的未來・多元共融的博物之島」為策展主軸,將參與2025 年 11 月11 日至 17 日在杜拜舉行的國際博物館協會(ICOM,International Council of Museums)年會,主辦單位博物館學會特別在5日下午於國立歷史博物館舉行行前記者會。

來自屏東縣瑪家鄉的娜麓灣樂舞劇團將於杜拜現場演出,詮釋臺灣原住民族的生命故事與文化精神,讓世界觀眾透過舞台表演感受臺灣多元文化的厚度與活力。(圖/中華民國博物館學會)

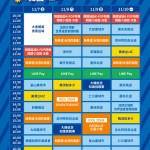

這場記者會在來自屏東縣瑪家鄉娜麓灣樂舞劇團表演的<拉拉伊(Lalai)>歌聲中揭開序幕,對排灣族人來說,Lalai是一首表示歡迎和歡慶的歌曲,代表族人一起唱歌跳舞、同歡齊樂。而娜麓灣樂舞劇團的成員們,也將於杜拜時間11月12日下午13:30,在ICOM國際博物館協會年會臺灣展開幕時演出,他們將以天籟的歌聲與渾厚的文化底蘊,讓世界看到臺灣原住民的獨特文化魅力。

文化部常務次長徐宜君指出透過ICOM這樣的一個國際的場合在展現臺灣文化的實力是非常好的機會。(圖/中華民國博物館學會)

文化部常務次長徐宜君在行前記者會致詞時表示,臺灣從2004年開始參加ICOM大會,三年一次的ICOM大會對臺灣來說非常重要,是展現臺灣與國際交流非常重要的一個場合,尤其這次臺灣有30篇論文即將要發表,還有非常多博物館專家爭取專業博物館的理事,讓臺灣透過這樣的國際場合,展現臺灣文化的實力,特別是臺灣文化的成績不能單靠一個部會單打獨鬥,所以包括故宮、原民會、客委會,還有很多國際的館所跟民間的館所,集合大家的力量一同參與,她特別謝謝臺灣博物館學會,透過這次的展覽不僅呼應大會的主題「青年、創新科技以及無形資產」,也跟世界介紹臺灣豐富的文化與動人的故事,文化部希望可以持續透過這些國際場合,把臺灣非常好的文化實力展現給國際。

中華民國博物館學會洪世佑理事長致詞表示透過爭取ICOM專業委員會(International Committee)的理事席次,並致力爭取專委會在臺灣舉辦年會,可以增加臺灣在國際博物館組織的曝光及交流機會。(圖/中華民國博物館學會)

而中華民國博物館學會理事長洪世佑也強調,參加ICOM大會對臺灣來說,是非常難得的國際參與機會,透過爭取ICOM專業委員會(International Committee)的理事席次,也增加臺灣在國際博物館組織的曝光及交流機會,甚至爭取專委會在臺灣來舉辦年會,他也提到,從新冠疫情之後從實際的選舉改成網路票選,各專業委員會的選舉結果陸續開票,選出後新舊任的理事交接,更有利於各專業委員會的銜接,這兩天已傳來有兩位臺灣的代表當選理事,相信陸續還會傳來更多的好消息。這次在杜拜的年會,中華民國博物館學會也將補助國內博物館專業人員、專家學者與研究生,發表約30篇專業的論文,促進國際學術交流。

客家委員會客家文化發展中心何金樑主任指出到現場參加ICOM年會是很辛苦但很重要的工作,在很短的時間又很有限的空間下,要把所有博物館和所有族群呈現非常不容易。(圖/中華民國博物館學會)

除了補助論文發表和參選理事選舉外,中華民國博物館博物館學會還策畫為期三天的展覽,以「流動的未來.多元共融的博物之島」為策展理念,搭配今年ICOM的主題,在快速變遷的社會中展望博物館的未來。由於許多世界博物館界的專家們將會在杜拜切磋交流,學會會將臺灣博物館多元發展的狀況介紹給國際,特別是在臺灣外交的困境之中,透過專業的學術文化交流把臺灣介紹給全世界。

中華民國博物館學會、文化部、教育部等單位領軍下組成臺灣代表團在發表會啟動儀式中,宣示將以「博物之島」兼容創新與人文精神的文化氣象,展現臺灣在博物館領域面向未來。(圖/中華民國博物館學會)

昨(5日)的行前記者會也公布了這次參展充滿文化意涵的主視覺:以山川步道與花朵綻放為意象,象徵臺灣博物館在自然風貌孕育中,如花海般多元百盛,展現創新、包容、韌性的島嶼新氣象。

本屆臺灣展區設計將聚焦「無形文化資產的保存」、「青年力量」與「新興科技的崛起」三大主題,透過AI 科技、數位策展結合人文藝術概念,將科技創新與文化底蘊交織,開啟無牆的文化未來,並呈現臺灣博物館在多元共融與世代對話中的實踐成果,象徵「博物之島」兼容創新與人文精神的文化意念,本次特別導入 AI 導覽機並創造專屬導覽員「貝兒」~一隻可愛的臺灣黑熊佩帶山櫻花的頭飾,展現臺灣旺盛的生命力,並透過智慧語音辨識與多國語言即時回應技術,讓來自不同國家的參觀者能以母語與臺灣館展覽直接互動,不需透過翻譯或輸入,即可獲得臺灣展覽的導覽與解說資訊,參觀者更可透過 QR Code 掃描,直接進入「臺灣雲端博物館」平台,一覽臺灣館的所有展出內容與延伸資料,臺灣在杜拜打造了一座真正跨越語言與地域界限的「雲端博物之島」。

中華民國博物館學會表示,臺灣館以「流動的未來」為名,意指文化的傳承並非靜態保存,而是一種持續流動、融合與再生的過程;「多元共融」則呼應臺灣社會的文化特質,從原住民族文化、客家工藝到青年策展與數位科技,皆反映出多層次的文化交織與創新力量。此次杜拜大會的展出,除了向國際展示臺灣博物館界在文化平權與永續發展的努力,也藉此促進國際交流合作,讓臺灣經驗成為全球文博社群對話中重要的一環。

除了屏東縣瑪家鄉的娜麓灣樂舞劇團的表演,苗栗縣傳統工藝保存者-藺草編織工藝師呂錦霞老師,也將於杜拜會場上展現快要失傳的藺編技巧,帶領各國來賓體驗臺灣獨有的藺草編織,透過手作認識來自臺灣的工藝之美。

中華民國博物館學會自 2004 年起,已連續七屆參與每三年一度的國際博物館協會年會,期盼透過這樣的國際博物館界盛會,讓世界看見臺灣。