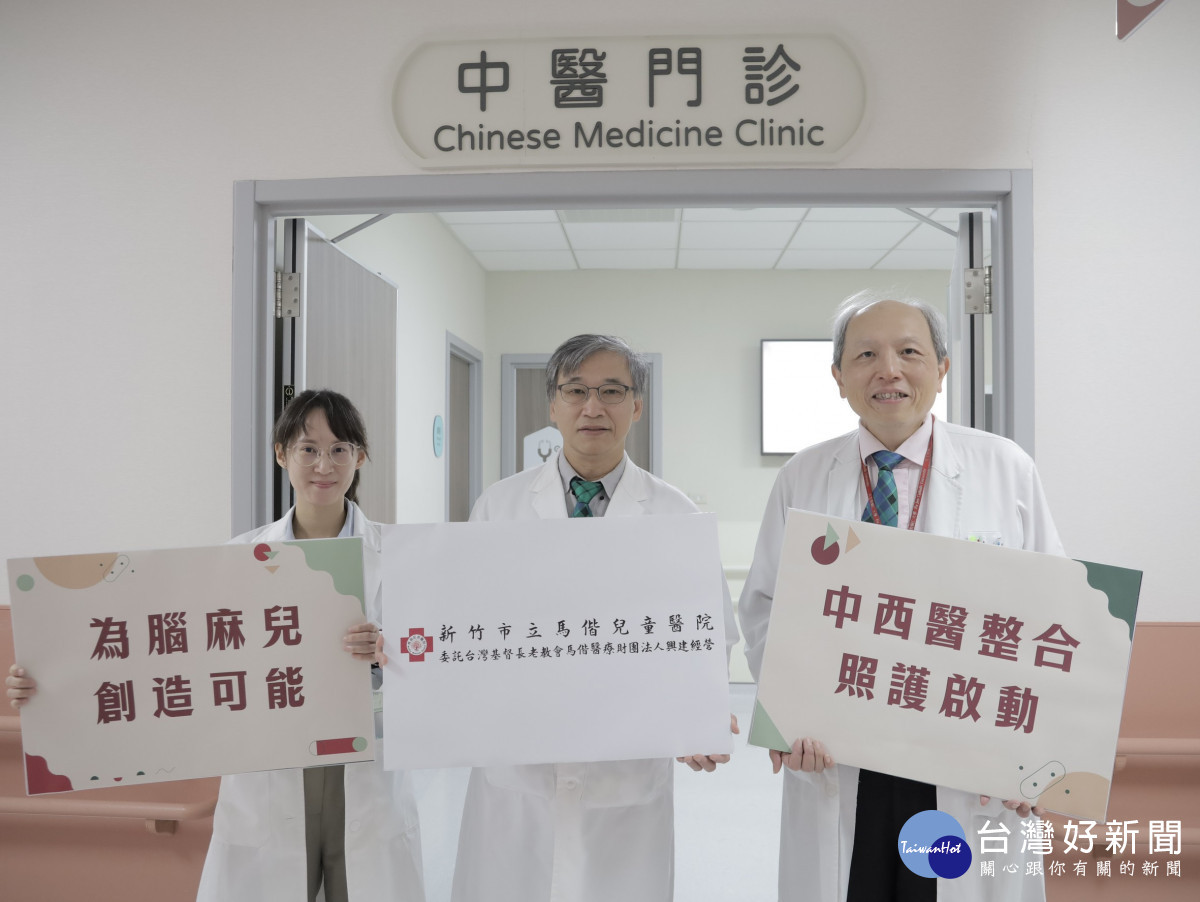

左起為中醫科主治醫師劉永晴、院長楊俊仁與兒童神經內科主任李松澤,共同推動腦麻兒童多元療法。

為提升腦性麻痺兒童的復健成效,新竹市立馬偕兒童醫院正式推動「中西醫合療模式」,整合中醫針灸與西醫復健,提供更完整的照護方案,幫助病童突破發展瓶頸。該療法在馬偕體系累積多年臨床經驗,並顯示對改善運動與語言功能具有正向效益。

以一名實際接受治療的3歲孩童恩恩(化名)為例,因早產導致腦部受損,過去雖持續接受復健,進展卻始終有限。引入中西醫合療模式半年後,他從原本僅能依靠助行器站立,進步到可自行扶牆行走3至5公尺,語言能力也從單字躍升為能說出簡短句子,實證顯示整合療法能有效協助病童跨越限制,邁出關鍵復原的一步。

恩恩由兒童神經內科診斷為痙攣型雙側性腦性麻痺,自1歲起接受傳統物理、職能及語言治療,但接近3歲時復健進度明顯停滯。家長在了解中醫針灸療法具輔助成效後,決定嘗試合療方式。半年以來穩定接受中西醫協同治療,不僅動作能力持續進展,精細動作也有明顯改善,從需人協助進食,到能自行使用湯匙與吸管水壺。語言能力亦同步增進,能說出「我要吃麵」、「媽媽陪我玩」等完整句子,顯示合療能全面促進兒童整體發展的潛力。

中醫科主治醫師劉永晴指出,腦性麻痺雖無法完全根治,但大腦在嬰幼兒階段具有高度可塑性,若能及早介入,有望改善神經發展與運動功能。整合治療以針灸為核心,建議每週進行2次,每次留針約30分鐘。劉醫師說明,療程以「頭皮針」為主,主要穴位包含百會、四神針、智三針、顳三針、運動區、語言區,可針對語言及動作功能進行刺激與調節。同時根據個別病童症狀,再搭配身體穴位如合谷、曲池、足三里、陽陵泉等,幫助降低肌張力、增進肢體平衡協調。針對較怕針的孩童,初期可採雷射針灸進行部分穴位刺激,亦可視情況搭配小兒推拿或揑脊,循序建立治療信心,進一步提升療效。

兒童神經內科主任李松澤表示,中西醫合療模式能有效突破傳統療法的侷限,從單一治療轉向多元支持,為病童創造更多成長機會。他強調:「透過不同醫療觀點的結合,讓復健不再只是等待進步,而是主動創造孩子發展的可能性。」